自1895年伦琴发现X线后不久,X线即被用于人体疾病的检查,并形成了放射诊断学。20世纪50年代,又相继出现了超声成像跟核素像;70-80年代,又相继研发了X线计算机体层(CT)、核磁共振成像(MRI)。而自20世纪70年代兴起的介入放射学是在影像监视下对某些疾病诊断或治疗的新科技,已成为同内科学、外科学并列的三大诊疗体系之一。

X射线不带电荷,穿透人体时,与体内物质作用产生“次级粒子”,使物质电离,这一现象称为电离辐射,简称辐射。由于辐射有致癌的风险,因此也最容易引起患者及家属惊恐。

![]() //X光、CT辐射真的会对身体造成很大伤害?

//X光、CT辐射真的会对身体造成很大伤害?

听上一辈的长辈说拍X光和做CT检查会对人体造成极大的伤害,认为辐射就像洪水猛兽一样。有人宁愿采取传统的治疗方式也不去医院做检查。事实真的像他们说的那么可怕吗?其实,在临床常用的检查项目中,辐射是必不可少的。X光,CT由于电离效应,肯定会产生一些辐射。一般来说对于人体并不会造成伤害,但过量的辐射不仅会破坏细胞结构,严重的会引起细胞突变,导致癌症的发生。根据世界卫生组织的标准,人体接受的辐射一年不能超过5豪希伏。这是一个什么概念呢?我们普通做的X光胸片,它的辐射量大约是0.1豪希伏,而做一次低剂量CT胸片是1豪希伏。简单来说,一年超过5次CT检查,剂量就会超标,对身体产生危害。但事实并非如此,我们每天上下班的地铁安检、超市的检测仪甚至我们用的手机,多多少少都会有辐射,只不过量很少,基本可以忽略不计,所以剂量比我们预想中少的多。孕妇是个特殊群体,即使没有妊娠合并症的健康孕妇,在妊娠周数不断增加的过程中也有可能出现一系列的问题,所以,建议准妈妈们一定要听从产科医生的建议进行产检。

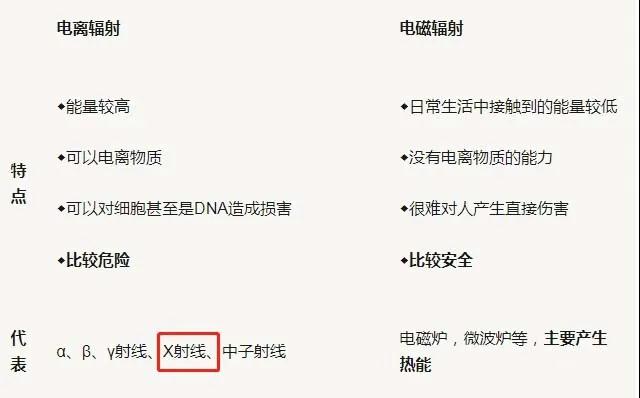

![]() //临床检查辐射究竟有多大?

//临床检查辐射究竟有多大?

常规X光、CT对身体各部位检查的辐射平均剂量:

其中本底辐射是指人类生活环境本来存在的辐射,主要包括宇宙射线和自然界中天然放射性核素发出的射线。

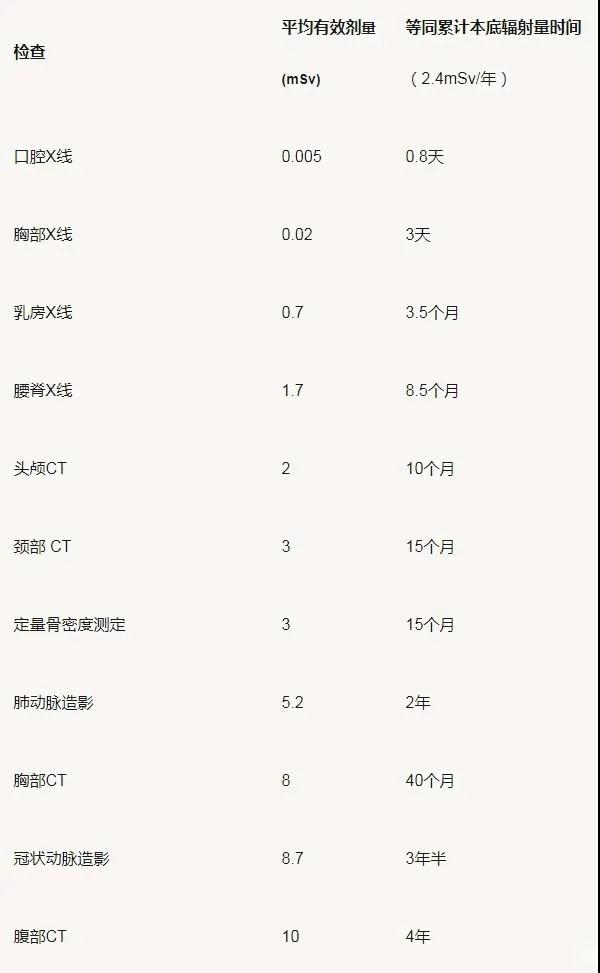

我们每个人生活在自然界当中,每时每刻都处在辐射之中。即使你与别人一起睡觉,也要受到来自他人身体的辐射,大约0.05微希伏。即便你喜欢独处,那么你体内钾元素的年辐射剂量大约390微希伏。看电视,即便你看电视机或使用彩色显示屏,一年的辐射剂量大约1微希伏。你随手吃一根香蕉,辐射剂量大约0.1微希伏。在一个高于平均水平的自然背景辐射地区待上一天,比如青藏高原,辐射剂量大约1.2微希伏。

大量调查表明,本底辐射水平对健康没有影响。

不过很多人需要真正关注的是另一种辐射的来源——吸烟。香烟中含有一种放射性物质叫钋210,可释放α射线,如果每天吸30支烟,每年的辐射大约为13mSv。相当于做了6.5次头颅CT检查,或拍了650张胸片!

可见,相对普通X线摄片很低的辐射量,CT检查的辐射量可能要高出10倍、30倍,甚至是上百倍,这与CT机性能、扫描部位、成像的清晰度有关,尤其是心脏CT的辐射量相对较高。而这种高速细小X线光子流照射人体后,一部分穿透人体,一部分被人体组织所吸收,并积存于人体内。若短时间内屡次做CT检查,并会导致检查所发射的发射X线大量积累于人体,无法完全排除。继而会引起白血球下降,出现疲惫、晕厥等症状。尤其是孕妈妈、新生儿和身体极度虚弱的患者,在接受CT检查后更易诱发畸变、癌变及其它不良反应。

人体对辐射的安全剂量

辐射的有害效应分为确定性效应和随机性效应。确定性效应有阈值,严重程度取决于剂量多少。

如患白内障的阈剂量为5000mGy,如果低于这个剂量值就不会因为辐射而患白内障。

随机性效应不存在剂量阈值,也就是说辐射损伤(疾病)发生的概率与剂量大小有关,但严重程度与剂量大小无关。

根据国际放射防护委员会制定的标准,人体最多能承受7Sv辐射。辐射总危险度为0.0165/Sv,也就是说,身体每接受1Sv(1Sv=1000mSv)的辐射剂量,就会增加0.0165的致癌几率。

注意事项

1、X线机处于工作状态,检查室门上的警告指示灯会亮,候诊者应一律在防护门外等候,无关人员不要围观。

此“防护门”是屏蔽防护的手段之一,使CT检查室和室外屏蔽开来,防止射线辐射影响室外环境。其实所谓的“金属门”,事实上是由金属外壳包裹的“铅门”,铅的原子序数(Z=82)较高,对于X射线有高衰减的作用。所以铅或含铅的物质可以作为屏障有效吸收不必要的X射线,从而起到防护作用。

2、检查结束后要及时离开检查场所。

3、孕妇在怀孕前三个月做胸片检查时可以在孕妇的腹部穿戴铅围裙或者选择安全性更高的B超或者磁共振。

综上所述,常规的诊断性X射线检查(拍片、胸透、CT、CR、DR)所用剂量很小,限制在安全剂量之内,致癌的几率甚至是微乎其微,不需要因此担心而拒绝检查。因此,为了病情的需要,应该坦然接受相关检查;但是,如果没有必要,请尽量避免接触医疗辐射,因为这种辐射毕竟还是有潜在危害的。

![]() —END—

—END—![]()